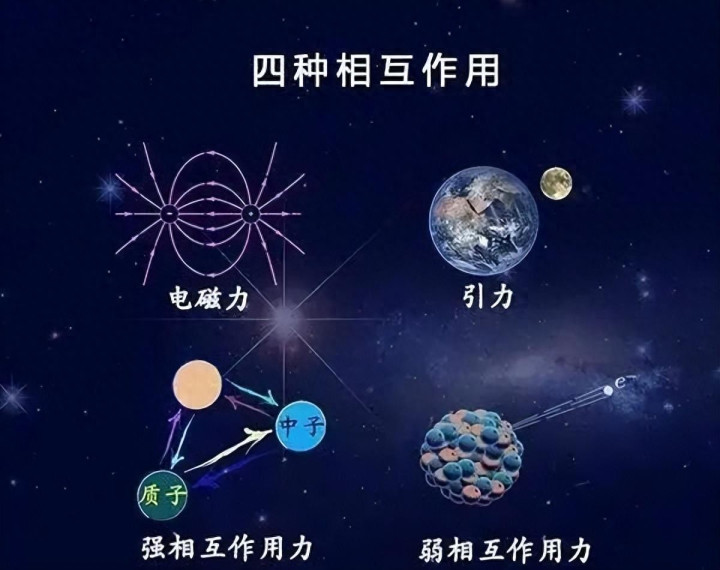

| 在阅读此文前,麻烦您点击一下“关注”,既方便您进行讨论与分享,又给您带来不一样的参与感,深度长文,希望您能够认真看完,感谢您的支持! 在我们的自然界中有四种基本作用力,它们分别是引力、电磁力、强相互作用力、弱相互作用力,电磁力由带电粒子通过交换光子实现相互作用,其特点体现在:电磁力可表现为短程(如原子内电子与质子间的束缚)或长程(如电磁波传播)。强度约为强力的1/137,但远超引力,是决定物质结构的主要力量。同性电荷相斥、异性电荷相吸,遵循库仑定律。电磁力的方向性与强度随电荷性质变化,赋予物质丰富的电学特性,电磁现象涵盖静电、电流、磁场及电磁波,麦克斯韦方程组将其统一为电磁场理论。电磁波谱(从无线电波到γ射线)展现了电磁力在能量传递中的多样性,支撑现代通信、能源技术。

强相互作用力(又称强力)存在于原子核内部,是维持质子、中子稳定结合的关键:强力通过交换胶子传递,作用对象为带“色荷”的夸克。不同于电荷的单一性,色荷有红、绿、蓝三色,夸克通过胶子交换实现“色禁闭”,形成稳定的质子、中子。强力强度随距离非线性变化——近距离下减弱(夸克可“自由”运动),远距离下急剧增强(阻止夸克分离)。这一特性解释了为何核子结合紧密,却难以进一步压缩。弱相互作用力(弱力)是四大力中最神秘且作用范围最短的力,其特点包括:弱力主导放射性衰变过程(如β衰变),使中子转化为质子并释放电子与中微子。这一过程改变原子核结构,驱动元素转化,是宇宙元素丰度的关键因素。

弱力在微观世界中悄然改变物质本质,但其极弱强度与短程性使其难以直接观测,需借助高能粒子实验(如对撞机)进行研究。其机制与强力的统一性,是粒子物理未解之谜之一。不过这三个作用力能够用量子力学完美的解释,而相对论中只能够来解释引力,引力也是非常重要的一种力,引力的发现是一个漫长的过程,古代哲学家们就对物体下落等现象有所观测和思考,但是未形成系统的引力理论,比如说亚里士多德认为物体下落的速度和它们的重量成正比,在17世纪的时候,德国天文学家开普勒通过对天体运动的长期观测和研究,发现了行星运动的三大定律,描述了行星绕太阳运动的轨道、速度等规律,为引力奠定了基础。

不过引力能够发现,最主要的人物还是牛顿,牛顿发现引力的故事经常和苹果落地的传说相连,在1665年到1666年,剑桥大学因为瘟疫关闭,牛顿回到家乡以后,相传某天他在苹果树上面休息,观测到苹果从树上垂直落下,而非向其它方向飞行,这一日常现象引发了他的思考,为何物体总是向地面坠落?他意识到地球对苹果的引力和对月球的引力可能存在某种联系,这一思考成为了他探索引力的起点,牛顿并非凭空创造理论。伽利略已揭示地面物体运动的规律,开普勒通过观测总结出行星运动三大定律(椭圆轨道、面积定律、周期定律),但当时无人能解释这些规律背后的原因。牛顿站在巨人的肩膀上,将开普勒的观测数据与自己的力学研究结合,试图寻找统一的解释。

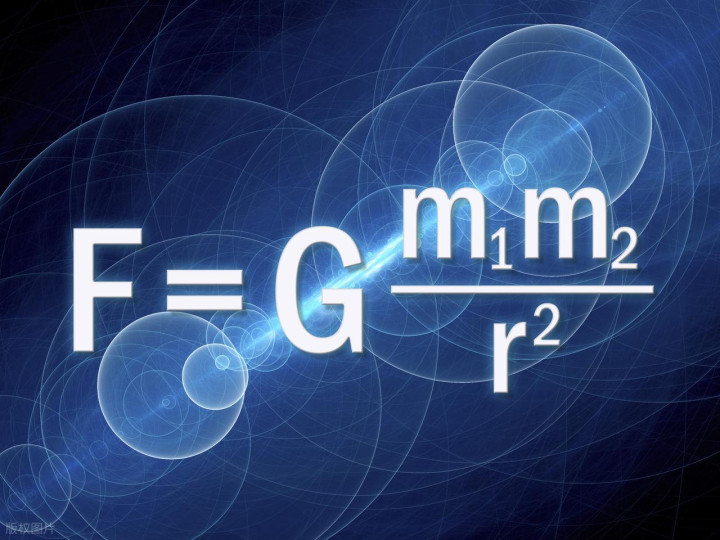

万有引力定律的核心在于其简洁而深刻的表述:自然界中任何两个物体都会相互吸引,引力大小与两者质量乘积成正比,与距离平方成反比。公式中的G为万有引力常数,由后续实验确定。这一定律揭示了宇宙中物体运动的根本规律,打破了“天体运动与地面运动不同”的传统观念,将天体视为遵循相同力学规则的普通物体。这个理论的出现,将天体和地面物体运动统一于一个理论框架,标志着经典力学的诞生,万有引力定律,直接解释了行星轨道、彗星运动、月球潮汐等现象,在牛顿之前,天体运动常被归于神秘力量或神的旨意。万有引力定律用科学解释自然现象,推动理性思维取代迷信。

牛顿证明宇宙遵循可预测的物理规律,而非超自然干预,为启蒙运动提供了思想武器。牛顿的成就不仅是个人智慧的结晶,更反映了科学探索的本质。他敢于质疑传统认知,用数学与实验构建理论;在争议中坚持思考,最终以严谨论证征服科学界。这一历程启示后人:重大发现往往始于微小观察,需以耐心、批判思维与跨学科整合方能实现。虽然牛顿的万有引力定律非常厉害,但是也存在一定的缺陷,牛顿的引力只是描述引力的大小和方向等规律,但是没有说明引力产生的根本原因,物质之间为什么会出现这种情况?牛顿也没有给出答案。牛顿认为引力是一种超距作用,不受时间和空间的限制。

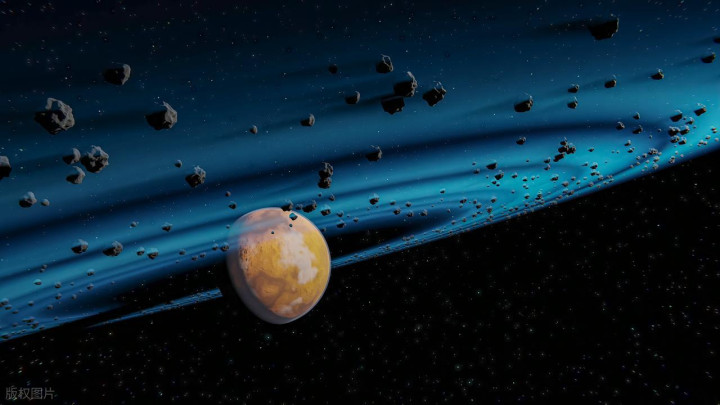

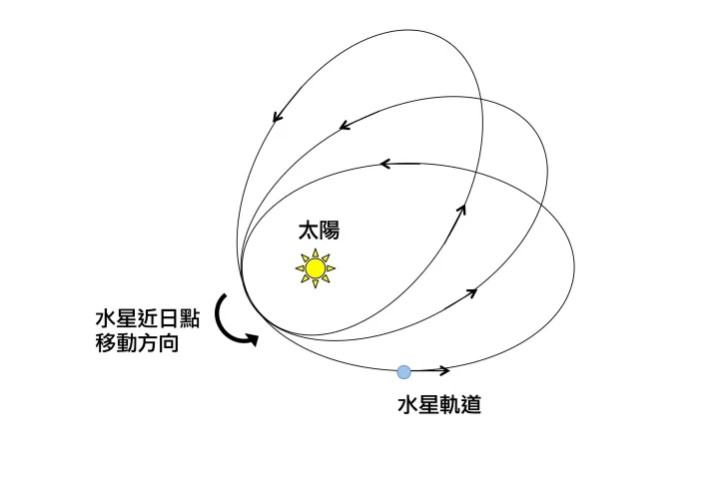

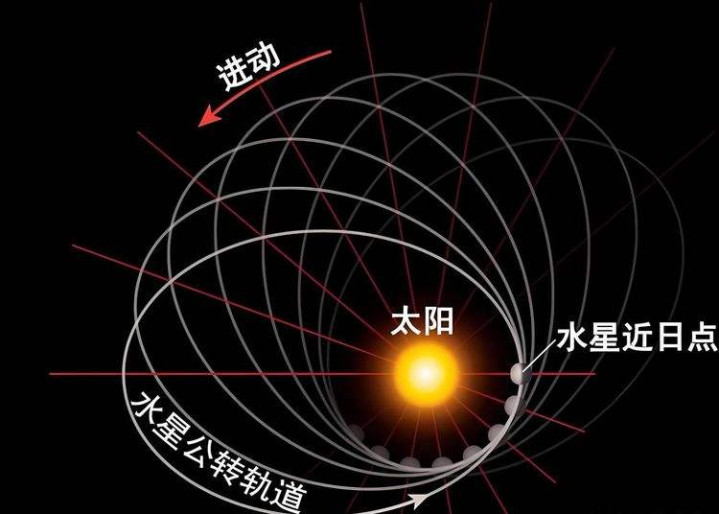

但是当物体的运动速度接近光速或者在强引力场的情况下,牛顿的万有引力定律不再准确。例如,水星近日点的进动问题,按照牛顿引力理论计算出的水星轨道与实际观测结果存在微小但显著的差异。在19世纪初,法国天文学家勒维耶就已经对水星的轨道进行了精密的计算。他发现,水星的实际轨道与牛顿力学预测的轨道存在微小但明显的偏差。更具体地说,水星近日点的进动速度比理论计算的要快。这个看似微不足道的差异,实际上对于当时的天文学而言,是一个巨大的挑战。它意味着要么我们对牛顿力学的理解存在漏洞,要么宇宙中还有我们未知的力量在起作用。

这个发现引起了广泛的关注和讨论。一些科学家试图通过引入新的假说来解释这一现象,比如假设存在一颗未被发现的行星影响着水星的轨道。一些科学家甚至提出了诸如存在一颗未被发现的“火神星”来解释水星轨道的异常。这颗假想的行星被认为存在于水星轨道内侧,其引力作用可能导致了观测到的进动。然而,尽管天文学家们进行了广泛的搜寻,这颗神秘的行星始终没有被找到。随着时间的推移,水星轨道的这一异常逐渐成为19世纪物理学中最令人困惑的谜题之一。水星近日点进动的观测数据积累越多,这个谜团就会变得更加复杂,它不仅仅是一个简单的观测问题,更是一个深刻的物理学问题,这个问题的存在挑战着当时物理学的基础,预示着可能有更深层次的物理原理没有被发现。

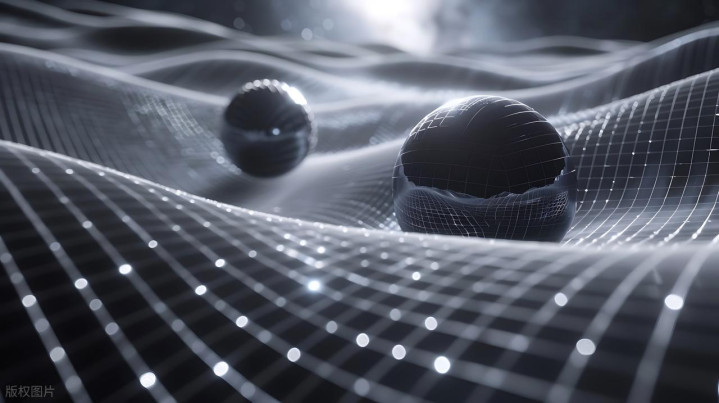

正是在这样的背景下,一个全新的理论——广义相对论诞生了,它不仅解释了水星的奇异行为,更开启了现代物理学的新篇章。广义相对论的出现不仅仅是对经典物理学的补充,更是对整个物理世界观的彻底革命,广义相对论的核心观点是,重力不再被视为一种力,而是由物体对时空的曲率所造成的。在这个框架下,行星围绕太阳运行不再是因为某种神秘的力量,而是因为它们沿着太阳弯曲的时空轨迹移动。对于水星进动的问题,爱因斯坦认为,太阳的巨大质量让周围的时空发生了弯曲,而水星作为距离太阳最近的行星,其轨道受到了时空曲率影响非常明显,这种时空的弯曲效应正好能够解释水星近日点每个世纪额外进动的43角秒。

爱因斯坦的理论告诉我们,引力并不是一种神秘的力量,也不是无视距离和时间的力,而是时空弯曲的一种表象,我们可以将宇宙想象成一个巨大的薄膜,所有的天体都依附在这张薄膜上面,质量越大的天体,就能够将宇宙的薄膜压弯,使得质量小的天体围绕质量大的天体运动,一开始爱因斯坦提出这个理论的时候,很多人都不敢相信,毕竟牛顿当时在科学界的地位没有人能够撼动,所以为了证明广义相对论的正确性,还专门做了很多次实验,除了水星近日点的进动之外,广义相对论还成功预测了光线在重力场中的弯曲现象。

这个现象首次在1919年的日食观测中得到了证实。当时,天文学家观测到了星光经过太阳附近时被弯曲的现象,这与爱因斯坦的理论预测完全一致。这一观测成为了广义相对论的又一重大胜利。此外,广义相对论还预言了引力波的存在——即由加速运动的质量产生的时空波纹。这一预言直到2015年才得到了实验室的直接证实,当时的高级引力波天文台(LIGO)观测到了两个黑洞合并时产生的引力波,这一发现被誉为21世纪物理学的突破。爱因斯坦曾经说过,如果我没有发现狭义相对论,那么5年后一定会有其他人提出来,但是如果我没有提出广义相对论,那么50年之内都不会有人提出。

广义相对论的提出,在研究星系演化、恒星坍缩等天体物理过程中,提供了重要的理论支持,它帮助科学家理解星系如何在引力作用下形成和演化,以及恒星在耗尽核燃料后如何坍缩成中子星和黑洞等,广义相对论预言的引力透镜效应,即大质量天体使光线弯曲,就像透镜一样。天文学家利用这一效应来探测宇宙中的暗物质分布,因为暗物质虽然不发光,但可以通过其引力透镜效应被间接观测到。同时,引力透镜效应还可以用于放大远处的天体,帮助天文学家观测到更遥远、更暗弱的星系和天体,为宇宙学研究提供重要的数据。

广义相对论的提出是人类智慧和科学探索精神的伟大体现,它激励着一代又一代科学家不断追求对自然界更深刻的理解,勇于突破传统观念的束缚,探索未知的科学领域。这种精神不仅推动了物理学的发展,也对整个科学技术领域产生了积极的引领作用,鼓励人们在各个学科中不断创新和进取。虽然现在人类还没有办法解开宇宙中全部的奥秘,但是人类一直都在努力的探索当中,小编认为,人类作为地球上最有智慧的生命,人类的科技在不断的发展,只要人类能够坚持不懈的努力下去,未来人类一定能够解开这些奥秘,小编希望人类能够早日实现自己的梦想,对此,大家有什么想说的吗?

|